- ホーム

- ブログ

ブログ

夏休みの思い出に。おやこで笑顔に!「バレエストレッチ&おやこヨガ」講座を開催しました

2025/07/24夏休みに入り、子どもたちの元気な声が毎日にぎやかさを増していますね。

そんな中、「おやこでカラダを動かそう」という学校配布のチラシをご覧になり、

「ママと一緒なら、やってみたい!」と申し込んでくださったご家族がいました。

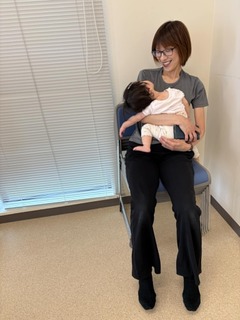

ママは現在、下のお子さんの育児で毎日大忙し。

けれど、「夏休みは上の子との時間も大切にしたい」と、思い切って申し込みを決意されたそうです。

今回の講座は、バレエストレッチからスタート。

音楽に合わせてしなやかに身体を伸ばす動きは、姿勢を整えるだけでなく、気持ちもシャキッと前向きにしてくれます。

小学生のお嬢さんは、初めてとは思えないほど美しい姿勢で、楽しそうに体を動かしてくれました。

普段忙しいママも、「久しぶりに動いて気持ちよかった!」と笑顔に。

続くおやこヨガでは…

なんと、はじめのリラックスタイムで下のベビーちゃんがぐっすりお昼寝モードに💤

「じゃあ今のうちに、ママのメンテナンスタイムにしましょう!」と急遽内容を調整し、

テニスボールを使ってのセルフケアや、首・肩・背中をゆるめるヨガに変更。

ママのこり固まった身体を、じっくりほぐしていただきました。

「テニスボール、家でも使えそう!」「これだけでもスッキリするんですね」と、驚きと笑顔の声も。

お子さんの成長とともに、どうしても後回しになりがちな“自分のケア”。

この講座が、少しでもママ自身と向き合うきっかけになったのなら嬉しいです。

育児中は毎日がバタバタ。

けれど、ほんの1時間でも子どもと一緒に過ごす「特別な時間」があれば、

ママにとっても、子どもにとっても、それはきっと忘れられない夏の思い出になるはずです。

今回の講座が、そんな一日になっていたら嬉しいなと思っています。

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました!

また次回も、親子で楽しめるリフレッシュの時間をご用意してお待ちしています♪

8月以降も開催!

おやこバレエストレッチとおやこヨガ講座は、次回12月開催予定です!

詳細は↓

「疲れが取れない…」そのサインに気づいていますか?介護職のためのリフレッシュ法

2025/07/09「疲れが取れない…」と感じたら、それはケアが必要なサインかもしれません。

椅子に座ったままできるリフレッシュ法を学び、スッキリ明日へ!

介護職の方の“元気の素”を見つけるヒント、あります。

介護職の方に届けたい。ココロとカラダをいたわる“椅子ヨガ・リボーンバレエ”研修

日々、介護の現場で働く皆さま。本当にお疲れさまです。

利用者様のケアに心を尽くし、身体を動かし続けるそのお仕事は、尊く大切なものである一方で、ご自身の健康やメンタルを後回しにされている方も少なくありません。

このプログラムは、中腰姿勢での作業や不規則な生活による身体への負担、そして慢性的なストレスといった、介護職特有の悩みにフォーカスした研修です。

「最近、職員がとても疲れているように見える」

「勤務が終わる頃には、まるでエネルギーが空っぽ…」

そんな声を現場からよく耳にします。

この研修では、仕事の合間や勤務終了後にもできる簡単な椅子ヨガやヨガ呼吸法を取り入れ、

心と体をリセットするセルフケア方法を学びます。特別な道具や広いスペースは必要ありません。

また、マインドフルネスの考えを取り入れた呼吸や動きによって、自分自身の「今」を見つめ直す時間にもなります。

ほんの数分でも、心がスーッと落ち着く。それが、次の勤務への活力となるのです。

介護の現場で大切なのは「まずは支える人が元気であること」。

この研修を通して、職員の方が自分自身をいたわる時間を持ち、結果として職場全体のストレスが軽減されるような流れをつくることが目標です。

“誰かを支えるあなたを、今度は私たちが支えたい”

そんな介護職に従事される皆さまに向けて、健康経営の一環として生まれた当協会のプログラム「椅子ヨガ・リボーンバレエ」が、

医療介護従事者のためのお役立ち情報メディア「レバウェル介護」にて紹介されました。

ぜひ記事をご覧ください。

▶紹介記事はこちら↓

まずは、ちょっと動いてみませんか?ココロもカラダもほぐれる “健康づくり講座”

今年度もスタート!

2025/07/02

毎日の家事や育児、そしてお仕事…

「気づいたら、今日も自分のための時間なんてなかった」

そんな日々を過ごしている方へ。

ちょっと立ち止まって、深呼吸して、ゆったりと身体を動かす時間を持ちませんか?

今年度も、

豊中市の健康づくり支援事業として、7月から各種講座が始まります。

子育て中のママも、更年期の揺らぎを感じ始めた女性も、初めての方も大歓迎。

カフェや公園など、ふだんの暮らしの延長にあるような、気軽に立ち寄れる場所で開催します。

「まずは、動いてみよう!」

そんな気持ちになっていただけるよう、今年もバラエティ豊かな4つの講座をご用意しました。

【開催予定講座】

① 椅子ヨガコース(庄内・hmcカフェ)

椅子に座ったままできるやさしいヨガ。身体がかたくても、運動が久しぶりでも大丈夫。呼吸に合わせてゆっくり動くことで、肩こりや腰痛にも効果的です。おしゃれなカフェの一角で、リラックスしたひとときを。

② おやこヨガ(夏休み・12月上旬)

夏休みの思い出に、お子さんと一緒に楽しむヨガ。ふれあいながらのポーズで、親子のコミュニケーションがぐっと深まります。笑顔いっぱいの時間をお届けします。

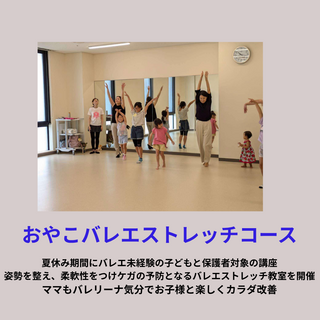

③ おやこバレエストレッチ(夏休み・12月上旬)

バレエの要素を取り入れた、しなやかなストレッチ。お子さんと一緒に美しい姿勢や柔軟性を楽しみながら身につけられます。ママも自然と気分が上がる内容です。

④ フィールドウォーキング&ヨガ(11月)

自然の中でのウォーキングとヨガ。秋の空気を感じながら、心も体もリフレッシュ。親子で一緒に自然を楽しみ、体を動かす機会にぴったりです。

⑤ 曽根・おうちカフェ樹林での椅子ヨガコース(NEW!)

人気のおうちカフェでの新規開催。カフェの温もりに包まれながら、体をゆるめて、心にもやさしい時間を。ちょっとしたおしゃべりも、健康の秘訣です。

すべての講座が 参加費無料。

おひとりでも、お友達やお子さんと一緒でも、どなたでもご参加いただけます。

「ちょっと行ってみたいかも」

その気持ち、大歓迎です。

初めての方も、久しぶりの方も。

日々の忙しさのなかで、自分の体や心と向き合う“きっかけの場所”として、ぜひ気軽にお越しくださいね。

お申込み・詳細はコチラ↓

7月、2025年下半期がスタート!

2025/07/01暑い日々が続いています。

水分補給をしながら、夏の身体づくり、健康を作って行きましょう!

前半では、第3回Reborn Festaを開催したり、

ONAKA RAK!商品の紹介動画と発売記念レッスンを開催中

7月も開催いたします。

オンラインでもご参加頂けますので、ぜひ、あなたもお気軽にご参加くださいね~

詳細はコチラ↓

今年度もやります!豊中市健康づくり支援事業が7月スタート!

まずは、動いてみよう!みんなで参加「健康の輪」カフェや公園でもお気軽に、カラダを動かすきっかけ作りの場となれば嬉しいです。

幅広い年齢層の方にご参加頂ける4講座を企画しました。

【講座は?】

①椅子ヨガコース(庄内・hmcカフェ)での開催

②おやこヨガ(夏休み・12月上旬)

③おやこバレエストレッチ【親子参加講座】(夏休み・12月上旬)

④フィールドウオーキング&ヨガ【親子参加講座】(11月)

⑤新たなカフェでの椅子ヨガコース(曽根・おうちカフェ樹林)開催

ぜひ、お越しくださいませ😊

詳細はコチラ↓

やっぱり、初めてでも効果を感じる!バレエストレッチ体験会を開催しました!

(2025.6.30 すまいるつるみレポ)

2025/06/30

6月最終日。そして2025年の折り返し地点となる今日、

大阪市鶴見区「すまいるつるみ」さんにて、ONAKA RAK!発売記念イベントのひとつとして、バレエストレッチ体験会を開催しました。

会場は、看護師であり当協会認定指導員でもある、さとこさんが運営する地域サロン「すまいるつるみ」

笑顔があふれるあたたかな空間に、50代・60代の参加者さんが集まりました。

「バレエの姿勢改善を取り入れた、優雅で楽しいストレッチを」というリクエストにお応えし、前半は椅子を使いながらテニスボールで身体をほぐすメニューを。

後半は、バレエの基本要素を少し取り入れて、呼吸とともにのびやかに動いていただきました。

「この動き、バレエっぽい!」

「無理のない動きなのに、終わったら身体がすっきりして、姿勢がよくなってる!」

「説明が分かりやすくて、安心して動けました」

そんな嬉しい声がたくさん届きました。

激しい運動は苦手だけど、身体は整えたい。

最近、背中が丸くなってきた気がする。

何か始めたいけれど、続けられるか自信がない——

そんな思いを抱える50代の女性にこそ、ぜひ体験してほしい内容です。

実際に参加された方からも、

「頭がスッと軽くなって、背が伸びた気がする」

「バレエの動きって、心が整う感じがして好き」

「もっと続けたくなりました」

と、笑顔で感想をいただき、私自身も心がじんわり温かくなりました。

このバレエストレッチ体験会は、7月も開催予定です。

はじめてでも大丈夫。体が硬くても大丈夫。

大切なのは、「やってみたい」と思うその気持ちです。

あなたも、ご自身の身体と向き合う時間を、ぜひご一緒しませんか?

🏠開催場所・日程(※オンライン参加も可能です!)

【阪急塚口駅前 リュウナサロン】

7/8(火) 14:00~15;00⇒ 7/8 体験申込み

会場:駅前健康ラドン浴サロン「リュウナ」(尼崎市・阪急塚口駅5分)

尼崎市塚口町1丁目18番地の17 Tsukaguchi生祐ビル5階西号室

【大阪市鶴見区 すまいるつるみ】

7/14(月) 14:00~15:00⇒7/14 体験申込み

会場:集いの場・すまいるつるみ(大阪メトロ地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅から約7分)

大阪市鶴見区鶴見4-12-14

講師:リボーンバレエ&ウェルネス協会 安田由香里

※レギンス購入者は、参加費無料です!

イベントレッスンの詳細はコチラ!

↓

※ご案内はSNS・LINEでも配信中です。

お気軽にお問い合わせくださいね。

-

「オンラインは苦手…」

そう思っていた私が、今この場を届けたい理由

本音からお話しさせてください「オンラインは苦手」「やっぱり、直接会える方がいい」そう感じている50代以上の女性

「オンラインは苦手…」

そう思っていた私が、今この場を届けたい理由

本音からお話しさせてください「オンラインは苦手」「やっぱり、直接会える方がいい」そう感じている50代以上の女性

-

SNSに発信するって、ホンマに大事〜

改めて感じた出来事は?

新年が明け、このブログ記事の居場所でもある リウムスマイルさんの100日ブログチャレンジに参加しています。毎日

SNSに発信するって、ホンマに大事〜

改めて感じた出来事は?

新年が明け、このブログ記事の居場所でもある リウムスマイルさんの100日ブログチャレンジに参加しています。毎日

-

久しぶりに会った友人との時間が、ちょっと切なかった理由

「また集まろうね」そう言いながら別れていた友人たちと、数年ぶりに再会できました。若い頃は、しょっちゅう会って、

久しぶりに会った友人との時間が、ちょっと切なかった理由

「また集まろうね」そう言いながら別れていた友人たちと、数年ぶりに再会できました。若い頃は、しょっちゅう会って、

-

昭和歌謡と一緒に、ココロとカラダをゆっくり目覚めさせる時間

~あなたの好きな曲は何ですか?~

最近、「運動しなきゃなぁ…」と思いながら、気づけば一日が終わっていませんか?若い頃は、少し動けばカラダが応えて

昭和歌謡と一緒に、ココロとカラダをゆっくり目覚めさせる時間

~あなたの好きな曲は何ですか?~

最近、「運動しなきゃなぁ…」と思いながら、気づけば一日が終わっていませんか?若い頃は、少し動けばカラダが応えて

-

今年は「歩いて」健康になる!

でも、何歩歩けば本当に効果があるの?

「今年こそ、健康のために歩こう」そう思っている方、多いのではないでしょうか。特別な道具もいらず、思い立ったらす

今年は「歩いて」健康になる!

でも、何歩歩けば本当に効果があるの?

「今年こそ、健康のために歩こう」そう思っている方、多いのではないでしょうか。特別な道具もいらず、思い立ったらす

| リボーンバレエ&ウェルネス協会 080-5348-6069 10:00〜21:00(土日休) 大阪市城東区中央3-1-4 エクレーヌ橋本202 スクール案内はこちら |